Anche questo mese proseguiamo nella rassegna dei caricamenti acustici utilizzabili sui woofer, seguendo insieme in ordine crescente la data di sviluppo e la complessità del metodo. È la volta quindi del carico simmetrico, il cui modello venne sviluppato ed illustrato per la prima volta nel nostro paese da Franco Sorino, nell’ormai lontano ma pur sempre mitico numero 81 di AUDIOreview.

Come sempre, alla descrizione operativa del programma associamo un box di approfondimento teorico.

Sospensione pneumatica e bass reflex rappresentano, in un certo senso, le modalità di caricamento “naturali” dei woofer, ovvero quelle di gran lunga strutturalmente più semplici e più dirette (un solo box, una sezione di accordo nel reflex). Con il carico simmetrico inizia la categoria dei caricamenti a più camere, ed eventualmente più accordi, che al prezzo di una maggiore complessità consentono, o dovrebbero consentire, di ottenere perlomeno più dinamica a parità di woofer e volume occupato, basandosi da un lato sul principio delle multiple risonanze delle masse d’aria confinate (con conseguente freno del moto del trasduttore) e dall’altro sul filtraggio meccanico intrinseco dei suoni riprodotti (nei casi in cui l’altoparlante non è in vista). Si tratta di una categoria che in teoria non ha quasi limiti di complessità, ma ne ha certamente di pratici, perché ogni qualvolta viene aggiunta una camera od una sezione di accordo aumentano necessariamente le perdite dissipative, con conseguente decremento dell’efficienza e quindi anche di almeno una parte dei vantaggi potenziali. Il carico simmetrico ne risente tutta via in modo moderato, essendo costituito solo da una camera chiusa e da una reflex, con l’altoparlante collocato tra le due.

I parametri di caricamento

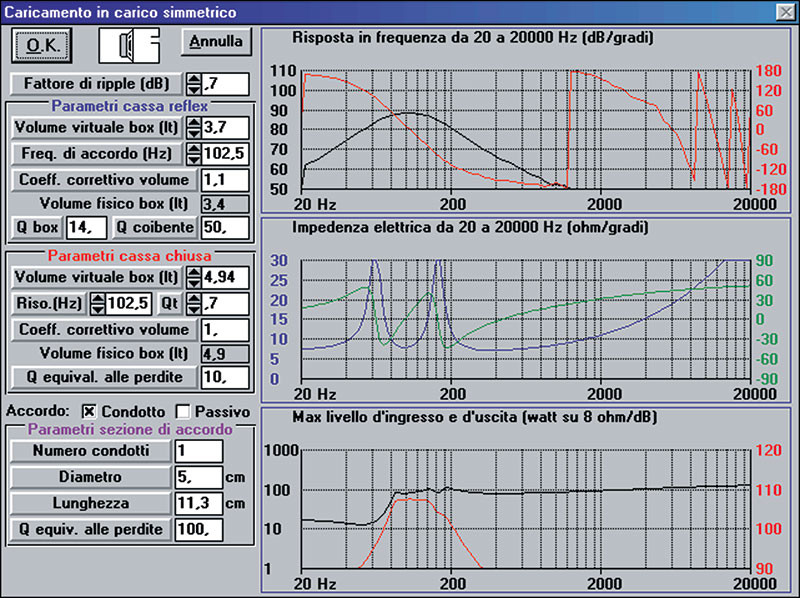

In figura 1 vediamo la schermata che appare all’utente la prima volta che si accede alla finestra del caricamento in carico simmetrico (se naturalmente il sistema caricato è quello di default, DOUBLE_1.AFW). Nella sospensione e nel reflex abbiamo visto che è sufficiente selezionare un singolo parametro per dimensionare grossolanamente l’intero progetto (di norma il Qt nella sospensione, l’allineamento totale – tra quelli compatibili – nel reflex), ed è possibile fare altrettanto anche nel carico simmetrico, che è peraltro l’ultimo dei caricamenti a consentire di fare scelte basate su criteri elementari. Qui infatti abbiamo a disposizione il “fattore di ripple”, che rappresenta appunto, in caso di progetto “canonico” (ovvero con risonanza della sezione a sospensione coincidente con quella di accordo del reflex), l’ondulazione di risposta in banda passante del sistema. Riducendo questo numero, la risposta tende ad appiattirsi ed a scendere verso il basso, ma anche a restringersi ed a scendere di sensibilità, mentre al contrario per ottenere bande passanti relativamente larghe e sensibilità prossime a quelle dei caricamenti con altoparlante in vista occorre salire con il ripple e spostarsi in alto con la frequenza.

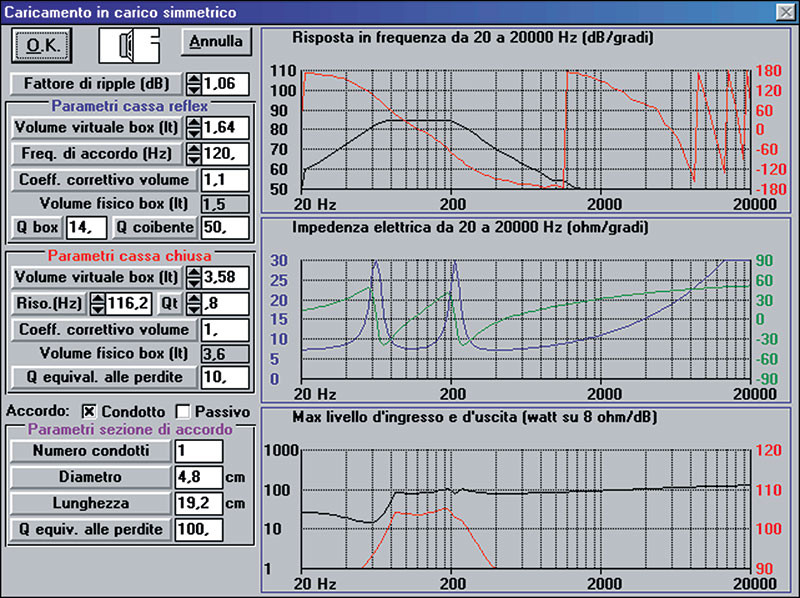

In pratica, quasi nessuno usa il carico simmetrico canonico, e più o meno tutti impostano frequenze di risonanza piuttosto basse sulla sospensione (è questa la sezione che governa la risposta sull’estremo inferiore) per poi modulare i parametri della cassa reflex in modo da ottenere una risposta regolare ed abbastanza estesa da non creare problemi di raccordo con la via superiore. Naturalmente, in AUDIO per Windows è possibile impostare preliminarmente un carico simmetrico agendo sul solo fattore di ripple, e poi “stararlo” opportunamente per renderlo confacente ai nostri scopi, agendo indipendentemente su qualunque parametro sia della cassa reflex che di quella pneumatica. Esistono pertanto subpannelli distinti per la camera chiusa e quella reflex, con le stesse possibilità di modellamento viste per ciascuno dei singoli carichi, ed un altro subpannello presiede al dimensionamento della sezione di accordo. Anche per quest’ultimo vale quanto detto a proposito del reflex, ed in particolare è possibile optare per un accordo a condotto od a passivo di caratteristiche arbitrarie (purché, per l’accordo prescelto, la massa richiesta non sia negativa!). A differenza del reflex non è invece previsto il dimensionamento diretto di un filtro elettronico aggiuntivo (soluzione cara ad esempio alla KEF, che fu tra le primissime ad ottenere un’eccellente gamma bassa ricorrendo al carico simmetrico), ma solo perché si è voluto evitare di “appesantire” oltre misura la finestra di definizione; è però ovvio che il filtro può essere modellato a livello del blocco dei filtri attivi (in effetti l’opzione di definizione diretta prevista nel caricamento reflex non è che una “scorciatoia” rispetto alla definizione esterna), ed in questo caso l’ottimizzazione della risposta totale può essere effettuata a livello delle simulazioni globali.

Figura 2. Esempio di ottimizzazione effettuata empiricamente, allo scopo di estendere e linearizzare la banda passante.

Ci sono un paio di aspetti peculiari da tenere in considerazione quando si guarda alla simulazione delle prestazioni di un carico simmetrico. Il primo riguarda il fatto che l’emissione avviene esclusivamente attraverso il condotto: se in un reflex il condotto emette solo all’accordo, ed altrove è l’emissione diretta dell’altoparlante a dominare nel computo della pressione emessa, nel carico simmetrico ogni crisi del condotto si ripercuote su tutti i suoni trasmessi in banda passante. È perciò buona regola abbondare con il dimensionamento della sezione di accordo, come del resto hanno fatto tutti i costruttori seri che si sono avvalsi di questa configurazione. L’altro aspetto lo abbiamo citato all’inizio e riguarda la filtratura intrinseca dei segnali emessi: se un carico simmetrico presenta una banda passante estesa da 50 a 120 Hz, in pratica nessun segnale applicato potrà essere distorto oltre la seconda armonica, ed anche gran parte dell’intermodulazione prodotta (ovvero i suoni correlati ai fondamentali da operazioni di somma e moltiplicazione per coefficienti interi) risulterà abbattuta dalla filtratura. Le curve di MIL e MOL che AUDIO per Windows presenta, che anche per il carico simmetrico sono basate sui valori di massima escursione e massima potenza applicabile, vanno quindi “pesate” in termini percettivi, il che significa che in realtà i sintomi di crisi sono avvertibili ben oltre i valori indicati.

di Fabrizio Montanucci

da AUDIOreview n. 220 gennaio 2002

Prosegue con un articolo di Gian Piero Matarazzo “Teoria e pratica del carico simmetrico”